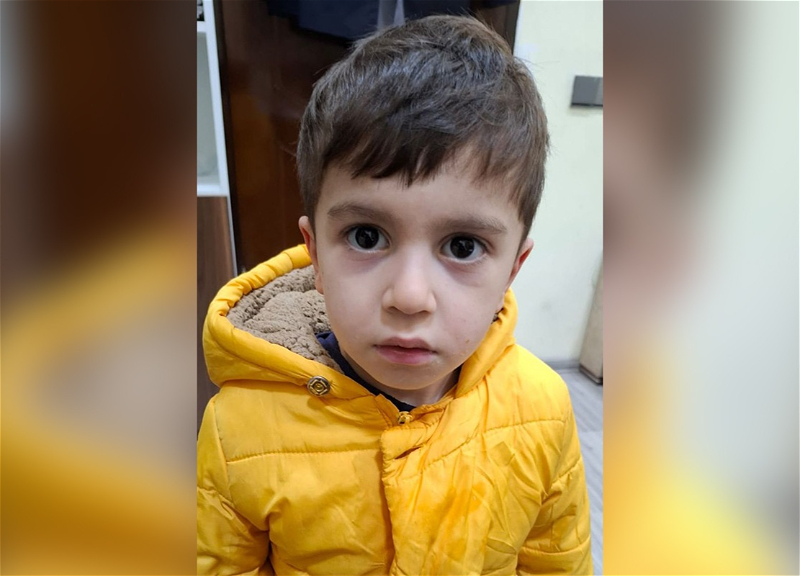

Рамиз Фаталиев: «Вкус нашего зрителя уже испорчен до критической степени» - ФОТО - ВИДЕО

Баттлы на тему «Каким должно быть кино», рассуждения об уровне современного телевидения в последнее время все чаще становятся темой для дискуссий не только в соцсетях, но и в СМИ, и это правильно.

Наш сегодняшний собеседник предпочитает не столько рассуждать, сколько делать, а его статусы в социальных сетях на злободневные темы зачастую вызывают огромный резонанс, не говоря уже о множестве перепостов и дальнейшем цитировании информационными порталами, причем, не только местными.

Мы говорим о мэтре азербайджанского кинематографа, драматурге Рамизе Фаталиеве. Почти каждый его статус в «Фейсбуке» - это высказывания по важным для всей страны темам и событиям. К примеру, рассказ о том, как Р.Фаталиев вместе с Тамерланом Караевым и Айдыном Мамедовым летал в Шушу на вертолете Ми-8. Вертолете, который цинично подбили, и только фортуна, по признанию самого Р.Фаталиева, позволила им выжить; рассказ о знаменитой «шпионской» съемке митинга на площади Азадлыг в декабре 1988 года. И пронзительнейшее письмо членам Конгресса США, посвященное Ходжалинской трагедии.

В эту нашу встречу мы поговорили о многом: и о презентации нового документального фильма «Silahdaşlar» о событиях 20 Января, сценаристом которого он является – напомним, что Р.Фаталиев в те годы был директором киностудии «Азербайджанфильм», и о героизме сотрудников киностудии, стараниями которых и были запечатлены кровавые исторические события тех дней. Он рассказывал об этом на своей странице в «Фейсбуке» в своих знаменитых заметках.

И, собственно, с кем как не с Рамизом Фаталиевым говорить о кино? Ведь по его сценариям снято множество фильмов и сериалов, среди которых «Ömrün ilk saatı» («Твой первый час»), «Sizi dünyalar qədər sevirdim» («Я любил вас больше жизни»), «Yaramaz» («Мерзавец»), «Altıncı» («Шестой»), «Riskə getmədən» («Без особого риска»), «Şahidsiz» («Без свидетелей»), «Ailə işləri» («Семейное дело»), «Həyatın xırdalıqları» («Мелочи жизни»), «Həyatın mənası» («Смысл жизни»), «Зонтик для новобрачных», «Сорок» и многие другие. Он является режиссером художественных и телевизионных фильмов «Hökmdarın taleyi» («Судьба государя»), «Bir anın həqiqəti» («Истина момента»), «Qraf Krestovski» («Граф Крестовский») и других.

О том, что сегодня происходит в сфере театра и кино, на что нам стоит надеяться и о чем пожалеть, в нашей сегодняшней беседе с мэтром.

- Рамиз муаллим, насколько я знаю, Вы сейчас преподаете.

- Да, Союз театральных деятелей открыл Лабораторию по пяти специальностям: актерское мастерство, режиссер театра, экспериментальная режиссура театра, театровед, а также театральная драматургия, которую преподает ваш покорный слуга. Курсы рассчитаны на два года обучения, причем, обучение здесь бесплатное, и они предназначены для людей, которые уже прошли какой-то свой путь по жизни и вдруг (или не вдруг) ощутили потребность заняться одной из перечисленных специальностей.

- Много желающих получить новую специальность?

- На моем курсе после того, как произошел «естественный отбор», осталось семь человек, с которыми я собираюсь работать дальше. Честно говоря, преподаватель из меня никакой, я, в основном, базируюсь на собственном опыте и на каких-то незыблемых, давно существующих в мире законах драматургии. Их мало, но они есть. И я подумал, что для того, чтобы донести до своих слушателей эти законы, самым лучшим будет научить их написать собственное произведение. То есть, каждый из них должен будет уже к лету этого года представить на мой суд собственную пьесу.

- Ух ты! К концу первого года обучения уже целая пьеса?

- Ну, должен же быть итог какой-то.

- Получается, что выпускники этой Лаборатории смогут работать по новым специальностям?

- Да, безусловно. Я сам окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров, и здесь создана совершенно аналогичная система. То есть, люди с высшим образованием, независимо от возраста, получают дополнительное образование. Это для людей, как мне кажется, заблудившихся, как я со своим АзИИ (в то время – Азербайджанский индустриальный институт – ред.), который не имел ко мне никакого отношения, что доказало время. Мне было 24 года, когда я поступил на курсы, а самым старшим был 52-летний студент. У нас самому старшему – 54 года, и я думаю, что это очень полезная инициатива Союза театральных деятелей.

- Но не только курсами Вы сейчас заняты. Недавно прошла премьера документального фильма о 20 Января.

- Да, потому что необходимо напоминать, увы, многим не только о том, какую роль в том, что эти трагические события нашей истории удалось зафиксировать, сыграла киностудия «Азербайджанфильм» и ее сотрудники, но даже о самой этой печальной дате. Это фильм – летопись, я всего лишь написал сценарий.

- Ну, с «всего лишь» можно поспорить, равно как и о Вашей личной роли в том, что кадры тех событий вообще существуют.

Читайте по теме:

Рамиз Фаталиев вспоминает январь 1990-го года: «Мы пытались рассказать о происходящем»

- Не только о моей роли. Кроме того, в этом фильме я – только сценарист, над ним работала профессиональная команда.

- Ладно, давайте тогда поговорим на другую злободневную тему. Наверняка, Вы читали развернувшийся в соцсетях и перекинувшийся в СМИ, как его назвали, «интеллектуальный баттл» между режиссерами Теймуром Гаджиевым и Аязом Салаевым. Потом в него вмешался Фикрин Бекташи, и… потом как-то все ненадолго затихло.

Читайте по теме:

Теймур Гаджиев: «Дорогой Аяз муаллим, зря вы так!»

- Это достаточно долгий разговор, но если говорить кратко, то проблема в том, что государство последние три года, возможно, даже больше, перестало выделять киностудии необходимое для производства хотя бы пары фильмов финансирование. Я не могу назвать сумму в точном цифровом эквиваленте, скажу лишь, что денег стали выделять очень мало, плюс, выделяемые средства шли не на производство кино, а на все, что кино касается. То есть, на зарплату штатных работников, на фестивали, поездки и так далее.

- То есть, получается, что Аяз Салаев, который выступил с публикацией о необходимости государственной поддержки государственного же кино, был прав? Той самой публикацией, которая впоследствии вызвала ту самую дискуссию, привлекая по ее ходу все новых участников?

Читайте по теме:

Почему нужно государственное кино? Отвечает Аяз Салаев

- Абсолютно прав.

- Но почему в таком случае его обоснованные аргументы вызвали столько споров? К примеру, юрист, эксперт в области культуры и кино, автор концепции законодательства в области кинематографии Фикрин Бекташи подробно расписал, что и по какой причине сегодня в сфере кино не так и высказался за реформирование всей киносферы. Сказав, что в Минкультуры не совсем правильно понимают современные принципы управления киноиндустрией.

- Я читал ответ Фикрина Бекташи, и могу сказать, что в его словах много неточностей. К примеру, никто никогда по миллиону на фильм не выделял, это неправда. Кроме того, он пишет, что обращался не раз к кинематографистам с различными предложениями. Но… вроде я тоже имею отношение к кинематографии, однако мне никаких приглашений или обращений от Ф.Бекташи не поступало ни разу.

Но это все не так важно, как то, что в его статьях нет ничего о творчестве, там все – об администрировании, все про институт продюсерства. Но в развитых странах продюсер – это кинематографист-администратор. То есть, это человек, который умеет добывать или делать деньги, и который специализируется на кино, поскольку эту область знает лучше всего. Потому что никакой здравомыслящий капиталист не будет зарабатывать деньги в сфере, в которой он ничего не смыслит. Это просто, как яйцо. Тарантино, к примеру, бывший прокатчик, а потом стал одним из лучших режиссеров мира.

Кроме того, по сути, его предложения звучат красиво, но в нынешних условиях, с учетом реалий они просто неосуществимы. Если говорить метафорами, то он предлагает создать на базе умирающего «совхоза» с двумя поломанными тракторами и больной коровой агропромышленный комплекс, просто поменяв там систему управления. Это нереально.

Возможно, он искренне хочет что-то изменить, однако, на мой взгляд, он просто искренне заблуждающийся человек, который думает, что он разбирается в кино, а это не так.

- Ну, а проект закона о кино, над которым он работал?

- Я считаю, что закон о кино должны составлять кинематографисты, а юристы – только оформлять. И те два интервью, в которых Ф. Бекташи достаточно объемно выразился, это лишний раз подтверждает.

- Хорошо, а на Ваш взгляд, в чем основная проблема киносферы сегодня? Ведь неспроста переживают и Аяз Салаев, и Теймур Гаджиев, и Фикрин Бекташи.

- Ф.Бекташи, как я уже заметил, предлагает новую форму управления киноиндустрией. Однако, на мой взгляд, суть проблемы сегодня в том, что производство кино и его прокат находятся сегодня в разных руках.

То есть, теоретически можно снять очень значительный фильм, но его никто не увидит, как уже сегодня происходит не в теории, а в реальности. Абсурд в том, что если есть госзаказы на производство фильмов, то должны быть госзаказы и на их прокат, должны быть какие-то договоренности с частными структурами (ведь в их руках находится прокат) о количестве сеансов этих фильмов во всех или некоторых кинотеатрах.

- То есть, хорошие фильмы есть, но зритель их не видит?

- Да. Есть прекрасный фильм Эльчина Мусаоглу «40-я дверь», взявший 11 разных призов на международных кинофестивалях. Есть ли у народа, то есть, у того самого зрителя хоть какая-то информация об этом фильме? Нет.

Его же картина «Набат» - это замечательная, удивительная история, связанная с важнейшей темой для нашей страны. Это история о героизме одной женщины, сумевшей отстоять родную деревню. Но люди не то, что не видели, даже не слышали об этом фильме!

Главный режиссер шекинского театра Мирбала Салимов сделал картину «Красный сад». По изображению, «картинке» это лучшее, что снято в азербайджанском кино. Можно соглашаться или нет с его сюжетом, но по «киноткани» он просто великолепен.

Очень приличную картину – «Гранатовый сад» создал Ильгар Наджаф. Кроме как от нескольких человек, вы об этом фильме нигде не услышите.

- Ну, да, а в кинотеатрах из местных фильмов идет кино с претензией называться комедиями.

- Да. А знаете, почему? Прокатчикам кажется, что на фильмы, которые я назвал, никто не придет. Грубо говоря, будет продано меньше попкорна.

Исключение – фильм Эмиля Гулиева «Pərdə» («Занавес»). Очень приличный фильм, на мой взгляд, и он шел в кинотеатрах. А знаете, почему? Потому что хорошая картина понадобилась прокатчикам не потому, что она объективно хорошая по качеству, а потому, что она однозначно собрала бы кассу. Ведь тема, на которую снят фильм, довольно актуальная и даже провокационная.

Но дело в том, что режиссеры вовсе не обязаны снимать кино на ту тему, которая вызовет кассовые сборы. Это как в математике – желательное, но не необходимое условие.

- Но я что-то не понимаю… В чем же тогда логика госзаказов? То есть, на съемку фильмов выделяются деньги, но вернуть их путем продажи билетов через тот самый прокат государство что, не заинтересовано? Или сами режиссеры, почему они не бьют в набат?

- Аяз Салаев не раз выступал на эту тему, и не только он. Но проблема в том, что у нас давно поменялись приоритеты. В театрах, к примеру, уже давно главными стали администраторы – директора, тогда как во всем мире главными в театрах являются режиссеры, что логично и правильно. Ну, а у нас… от личности директора театра зависит, будет что-то интересное происходить в театре или нет. И если такой директор болеет душой только за кассу, то в театре ничего происходить не будет. То же самое происходит и в кино: режиссер сегодня не имеет права голоса, и за будущий успех проката фильма не может отвечать, потому что не может никак на это повлиять. Он не имеет права пропагандировать свой фильм. Прибавьте к этому, что на съемки деньги собираются по частям и с трудом, и вы поймете общую картину.

- Почему раньше было иначе? В то самое советское время?

- Потому что производство и прокат были «под одной крышей». Кинотеатры были обязаны показывать новые фильмы в течение определенного времени. И фильмы при этом, естественно, окупались.

Что касается режиссеров, которые должны объединиться – так существует Гильдия кинорежиссеров, которые периодически пишут письма во все инстанции. Но их, увы, не слышат. Поэтому я прихожу к выводу, что кинопроизводство будет передано какой-то новой официальной структуре.

Кроме того, есть еще один существенный момент: насколько я знаю, у нас есть некий «цензурный момент», то есть, кино нужно снимать на так называемые «благостные темы», не особенно касаясь социальных проблем.

- В этом можно найти и плюсы. Я, как человек, который пишет на социальные темы, знаю, что подавать материал можно по-разному. Один вызовет желание исправить ситуацию, а другой на эту же тему вызовет лишь еще большую степень озлобленности или депрессию у читателей. Хочу сказать, можно писать, а значит, и снимать фильм вроде бы на «благостную тему», но при этом затрагивая социальные проблемы. Смотря, какую цель ставить. Иной раз фильмы на «социальную тему» такие, что лучше бы уж не снимали, потому что это – нечто из категории, называемой «чернухой».

- Вы совершенно правы. Крайностей быть не должно, а фильмы на социальную тему должны быть сигнализирующими, поднимающими острые темы, но не паразитирующими на них. Есть, конечно, любители шока, эпатажа, но в кино стремление только шокировать – последнее дело. Вкус зрителя и без того уже испорчен до критической степени: в фильмах превалируют пошлость и танцы на костях.

А фильмы – они должны лечить больных, а не глумиться над ними…

- Получается, что у нас есть и режиссеры, и сценаристы, и актеры, и операторы, словом, есть стоящие кадры, но нет механизма, который позволит им работать в полную силу. Нет системы, так?

- Да, совершенно верно.

- Возвращаясь к «баттлам», которые пока затихли, я не могу не задаться вопросом – почему, если ситуация требует объединения, люди, занятые в одной сфере и, по сути, заинтересованные в одном результате, не объединяются, а бурно дискутируют? Почему не придут к какому-то общему знаменателю и не потребуют, возможно, все вместе изменения ситуации?

- Мне кажется, эти изменения уже грядут в скором будущем.

- Ну, дай Бог. К слову, не могу не вернуться к фильму об Ахмадие Джебраилове. Какова судьба будущего фильма? Мы с Вами беседовали о Вашем сценарии три с половиной года назад, а затем, насколько я знаю, появились еще желающие снять фильм о нашем героическом земляке.

Читайте по теме:

Рамиз Фаталиев: «Мне довелось лично пообщаться с Ахмадией Джебраиловым и он поразил меня…»

- Мой сценарий был принят одним азербайджанским и российским продюсерскими центрами, но по условиям договоров я не могу обнародовать их названия. Что касается других желающих снять фильм об Ахмадие Джебраилове, то повторю снова: я не могу приватизировать его историю. Ахмадия Джебраилов – это народное достояние.

- Я не совсем об этом. Почему, на Ваш взгляд, до сих пор не утихают споры об Ахмадие Джебраилове? Помните, накануне нашей беседы трехгодичной давности в Википедии развернулась война, страницу о нем пытались удалить и так далее?

- Все началось с тех 14 страниц, которые я опубликовал лет 7-8 назад. То есть, с синопсиса. Беда в том, что многие из присвоивших себе его авторство не знали, где в нем правда, а где – вымысел, ведь речь идет о художественном произведении. Поэтому многие из тех, кто воспринял мой синопсис как хроникальный документ, начали сталкиваться с обвинениями в несостыковках. У моего синопсиса оказалось 10 или 12 «авторов», из которых, к слову, только двое принесли мне извинения. Ну, а пока я жду, когда будет снят фильм на основе моих синопсиса и сценария.

- Было бы замечательно, чтобы это случилось как можно скорее. К слову, Вы сами какие фильмы из последних назвали бы удачными? Я говорю как о наших фильмах, так и вообще о мировых премьерах.

- Наши достойные картины я уже перечислил выше. А что касается мировых премьер, то это фильмы «Власть» и «Зеленая книга». К слову, «Зеленая книга» - это то, что называется «хорошо забытое старое». Но в кино такой прием работает. Дело в том, что были такие фильмы как «Скованные одной цепью», «В душной южной ночи» и «Шофер мисс Дейзи», за одну из них темнокожий актер Сидней Пуатье впервые получил «Оскара». Так что «Зеленая книга» - это так называемый «перепев», но очень удачный, несмотря на то, что в тренде нынешней «толерантности» во всем, в том числе, в кинематографе.

- Ну, если уж «перепевать», то лучше так. А что касается толерантности – да, что-то стало много принудительной толерантности.

- Толерантность сама по себе – принудительна, если вдуматься. Но сегодня наблюдаются крайности, а ничего хуже их нет. Причем, во всем: начиная от быта и заканчивая искусством.

- И последний вопрос. На днях прошла встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с деятелями культуры и искусства, на которой господин Президент, в том числе, сказал, что необходимо восстановить процесс съемок кинофильмов по государственной линии. Кроме того, глава государства поручил Министерству культуры, Союзу кинематографистов и другим соответствующим структурам разработать концепцию развития национальной киноиндустрии. Какие в связи с этим у Вас ожидания?

Читайте по теме:

Подробности встречи деятелей культуры с Президентом: открытый разговор о насущных проблемах

- Самые позитивные. Я надеюсь, что в скором времени мы увидим результаты этой встречи.

- Спасибо Вам за интересную беседу. И до новых встреч!

Натали Александрова