Как создать «своего Шагала»: Рустам Гусейнов о будущем азербайджанской живописи – ФОТО

Баку всегда был известен людьми искусства.

Из этого города вышли многие знаменитые художники, музыканты, режиссеры, актеры и другие деятели этой сферы.

Насколько сегодня, в современном Азербайджане, сильны позиции настоящего искусства, есть ли у него истинные ценители, может ли Баку воспитать всемирно известного художника, и какие тенденции имеются в современной азербайджанской живописи?

Об этом и многом другом – в интервью 1news.az с азербайджанским куратором современного искусства Рустамом Гусейновым.

Рустам – человек многогранный. Проработав много лет юристом, он ушел от рутины, полностью погрузившись в искусство. На сегодняшний день он является основателем литературного портала «Тамга», художественным рецензентом, фотохудожником и, наконец, человеком, любящим и ценящим историю азербайджанской живописи.

- Скажите, пожалуйста, дает ли современный Баку возможность стать всемирно известным художником?

- Сформироваться как художник человек может где угодно, не только в Баку, но на пути к мировому признанию необходимо пройти этап в одной из столиц мирового искусства. Сегодня - это Нью-Йорк, Лондон, Париж.

Даже несмотря на мои патриотические чувства, надо признать, что Баку никогда не был мировой столицей какого-либо вида искусства, поскольку всегда находился на периферии.

В то же время атмосфера в Баку никогда не способствовала окостенению. Благодаря тому, что Баку всегда лежал на пересечении торговых путей и сталкивался с разными цивилизациями и влияниями, здесь были предпосылки, располагающие к знакомству с мировым искусством и его интеграции.

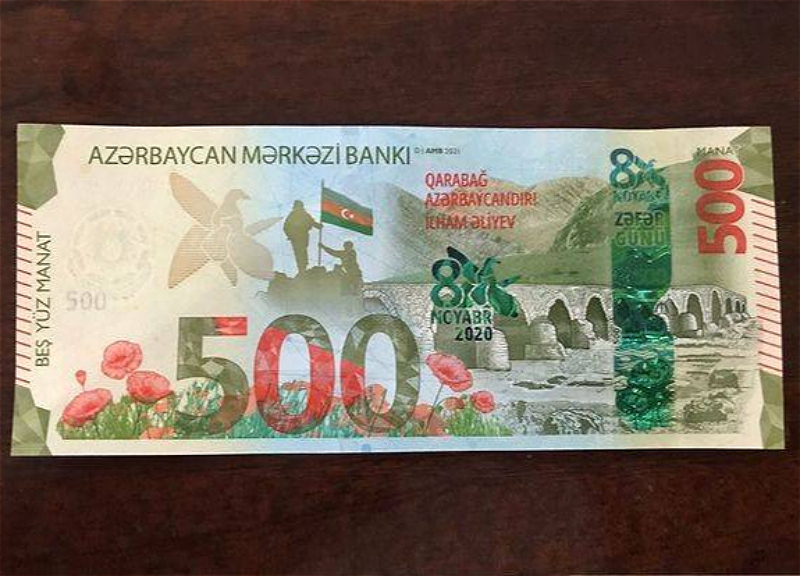

На фото: Рустам Гусейнов

- Можно ли говорить о школе живописи, присущей исключительно этому региону?

- Много говорят об Абшеронской школе в живописи и изобразительном искусстве. Однако даже в кругу профессионалов нет единого мнения, что же она собой представляет – кого считать основателем этой школы, кто к ней принадлежит, продолжает ли она существовать до сих пор. Многие даже задаются вопросом, существовала ли такая школа в принципе, или это чисто собирательное понятие?

Основная причина отсутствия единого взгляда на этот вопрос в том, что многие художники воспринимают различные элементы в развитии азербайджанской живописи в отрыве от общего контекста. То есть официально признанное искусство – отдельно, непризнанное искусство (т.н. Underground) – отдельно.

Я считаю такой подход неправильным. Это общий мир искусства. То, что сегодня считается Underground-ом, через 20 лет может стать т.н. «мейнстримом», а через 30 – и вовсе полным официозом.

К примеру, то, за что в свое время критиковали азербайджанского художника-неореалиста Тофика Джавадова, позже было развито в работах живописца Таира Салахова. И этот знаменитый суровый стиль стал официальным в Советском Союзе, тогда как всегда 20 лет назад его могли бы подвергнуть репрессиям за формализм и космополитизм.

- Так что же, на ваш взгляд, представляет собой Абшеронская школа. В чем ее, скажем так, проблема?

- В любом крупном явлении искусства рано или поздно кто-то у кого-то заимствует определенные элементы. Ведь есть понятие русского балета, но это не аутентичное течение. Это европейский вид искусства, который был принесен иностранцами в Российскую империю, и с течением времени создалась своя балетная школа. Причем долгое время первую скрипку в ее формировании играли приезжие специалисты, такие как Мариус Петипа.

Какое-либо направление характеризует общий критерий, по которому представителей этого направления могут отличить от другого. К примеру, импрессионистов от экспрессионистов легко отличить. Самый простой из критериев – цвет: кислотные тона присущи экспрессионистам.

Проблема с Абшеронской школой в том, что таких объединяющих критериев фактически нет. Общее – только место деятельности и пустынные пейзажи Абшерона.

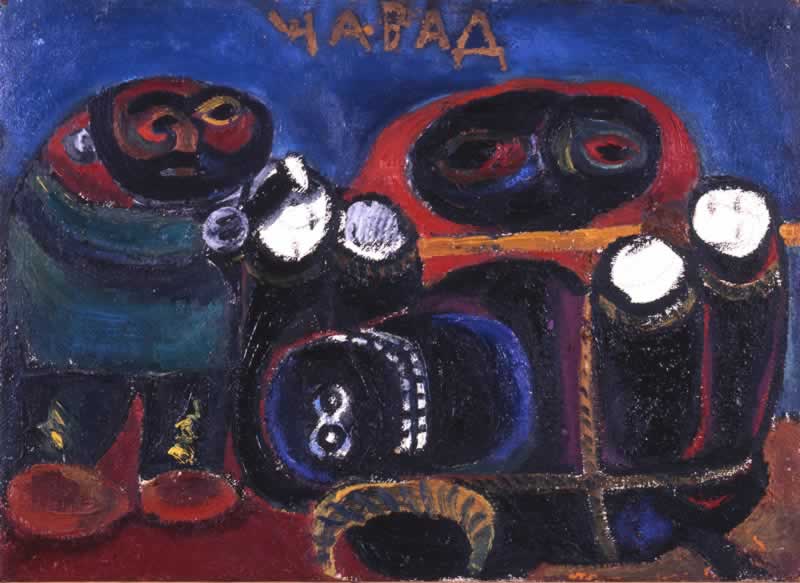

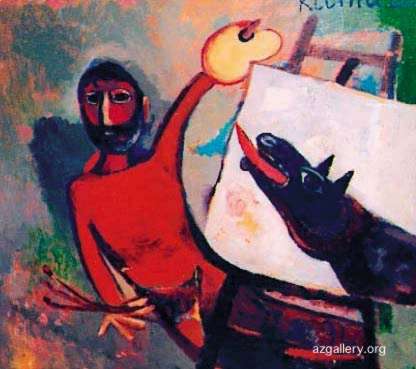

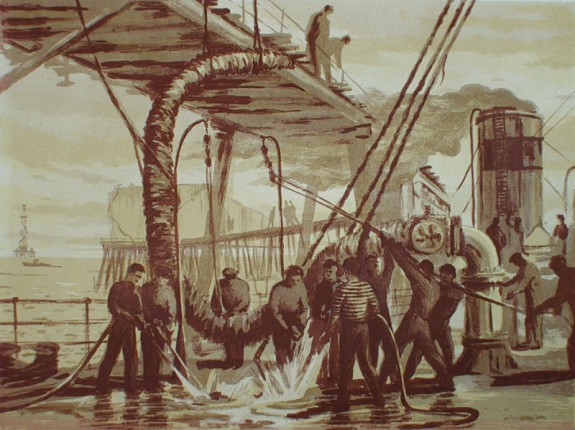

На фото: работы Джавада Мирджавадова, одного из ярких представителей Абшеронской школы

- Насколько важно сегодня определение понятия Абшеронской школы живописи для дальнейшего развития?

- Если такая школа была, то было бы неплохо проследить ее зарождение, развитие и влияние на искусство. Если же нет, то мы можем наблюдать зарождение легенды, что не менее интересно. Легенда может сформироваться как на базе реального персонажа, так и вымышленного.

К примеру, я считаю греческого скульптора Лисиппа самым влиятельным в мировой истории. Интересно то, что в реальной жизни о нем практически ничего неизвестно. Он считается полулегендарной персоной. Более того, до нас не дошло ни одной работы, по которой с абсолютной уверенностью можно сказать, что ее создал именно Лисипп.

Однако в истории искусства он считается самым влиятельным скульптором, поскольку продолжает жить через тысячи копии своих работ – греческих, римских и других. То есть по факту этот скульптор обрел бессмертие. Вы можете подвергнуть сомнению его биографию, уничтожить все его работы, но из истории искусства его уже не исключишь.

- Вы отметили, что Баку ранее никогда не был центром мирового искусства. Есть ли у города такие шансы сегодня?

- При всей моей любви к Баку отвечу отрицательно. Наш город может стать хорошим центром искусства в региональном масштабе, но для большого искусства необходимы два показателя. Во-первых, это соответствующая экономическая мощь, поскольку для реального искусства необходимы хорошие финансы. Во-вторых, востребованность.

Я исхожу из того критерия, что маленькая страна не потянет на масштаб Голливуда. Но у нас есть возможность создавать свое искусство, то есть какие-то свои направления, которые в последующем, возможно, завоюют весь мир. Почему бы и нет.

Читайте по теме:

В Санкт-Петербурге проходит выставка выдающихся азербайджанских мастеров «Абшеронской школы» - ФОТО

- В чем вы видите сильные стороны современного азербайджанского искусства?

- Я считаю, что мы сильны в изобразительном искусстве: у нас есть хорошие художники и скульпторы. Также намечается развитие в кинематографии. Однако для того, чтобы что-то стабильно формировалось, необходимо создавать благоприятные условия, так как без этого многие падают духом и не идут дальше.

Может быть немного не по теме, но тут мне хотелось бы отметить, что по моим наблюдениям, наш человек с легкостью способен интерпретировать многое. У нас перед глазами просто Клондайк идей, грех жаловаться. Не надо ничего выдумывать, достаточно просто внимательнее посмотреть на реальность.

Парадокс нашего общества в том, что, не имея за душой ни маната, мы можем взять в долг и купить последний смартфон, кататься на роскошной машине, не имея для нее гаража, жить в старой квартире без мебели, но сделать свадьбу в роскошном ресторане, верить в бога и заниматься наведением порчи... Страна победившего сюрреализма.

- В чем сегодня основная проблема молодых азербайджанских художников?

- В первую очередь, это финансовые трудности – дорогие холсты, краски, цены на печать и т.п. Во-вторых – их никто не учит тому, как красиво представить свое творчество. Я считаю, что этот аспект должен быть важной частью курса в любом вузе, где готовят художников.

Зачастую молодой художник приходит к куратору, не имея нормальной презентации, будучи не в состоянии красиво рассказать о себе и своем творчестве, о концепции своих работ. Это очень важно.

Еще одной проблемой молодых художников я бы назвал заимствование художественных элементов без понимания их сути. В последнее время эта тенденция, к сожалению, приобретает большие масштабы. Зачастую заимствуют не у классиков, а у т.н. художников китча. И это ужасно, когда начинающий деятель искусства копирует что-то, не понимая, что он взял, у кого и зачем… Еще печальнее, что такие работы попадают и на выставки.

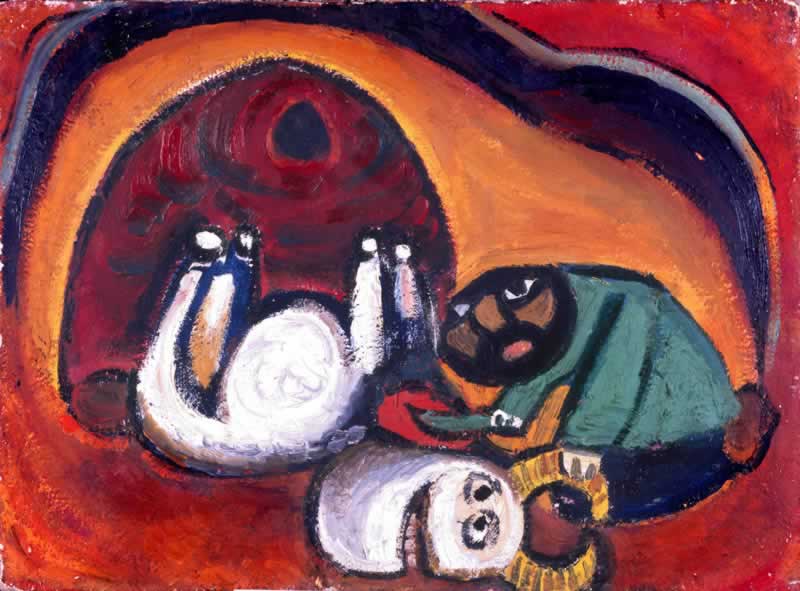

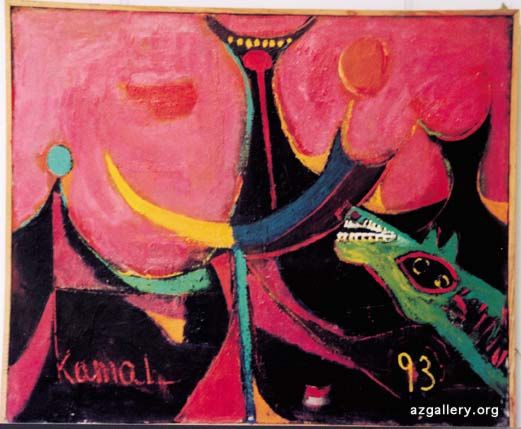

К примеру, зачастую заимствуются элементы картин Камала Ахмеда – несколько лун на черном фоне, тотемные фигуры. Однако в отличие от работ Камала, в которых все гармонично и представляет единый ансамбль, в работах многих молодых авторов эти элементы хаотичны и не объединены в единую композицию.

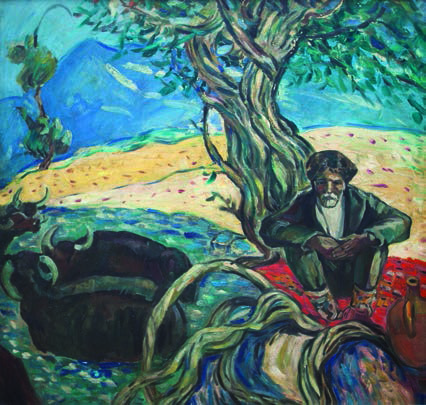

На фото: работы художника Камала Ахмеда

- Какой формат заимствования вы считаете дозволительным?

- Заимствование само по себе не зазорно, но оно должно быть обыграно по-своему. Художник не должен создавать точную копию чужой работы.

Приведу один пример из истории. Голландские купцы привезли в Японию образцы европейской живописи. Известный японский художник-иллюстратор Кацусика Хокусай начал использовать элементы европейской живописи в своей традиционной технике.

В его гравюрах появились элементы динамики, характерные для европейской живописи. И он создал совершенно невероятную серию гравюр – видов горы Фудзи. Получилось японское искусство с примесью европейского. За это заимствование он поплатился тем, что его выгнали из родной школы, обвинив в нарушении принципов.

Позже гравюры Хокусая попали в Голландию через тех же купцов, а оттуда в Бельгию и Францию. Европейские живописцы также переняли некоторые элементы: так знаменитая красная гора Фудзи появилась на картине у Винсента Ван Гога, элементы его гравюр широко использовали Клод Моне и Огюст Ренуар. Но они органично вплетали его элементы в свои собственные мотивы, которые кардинально отличались от задумок Хокусая.

Таким образом, был использован чужой элемент, развит и интерпретирован. Так и развивается искусство, постепенно, шаг за шагом. Однако важно заявить о себе вовремя, так как нередко творческие достижения предают забвению.

На фото: «Горный перевал в Косю», Кацусика Хокусай

- Какие темы поднимают сегодня в среде молодых художников Азербайджана?

- Большой популярностью пользуются социальные темы, а также изменения в окружающей среде, проблема разрушения старого города. Некоторых художников интересует вопрос гендерного баланса. Я заметил, что выросло поколение молодых художниц, которых беспокоит тема феминизма.

Что касается феминизма, то вопрос не в том, хорошо это или плохо. Вопрос в том, как выразить свою позицию. Можно об этом сказать сильно, мощно и громко, как это сделала мексиканская художница Фрида Кало.

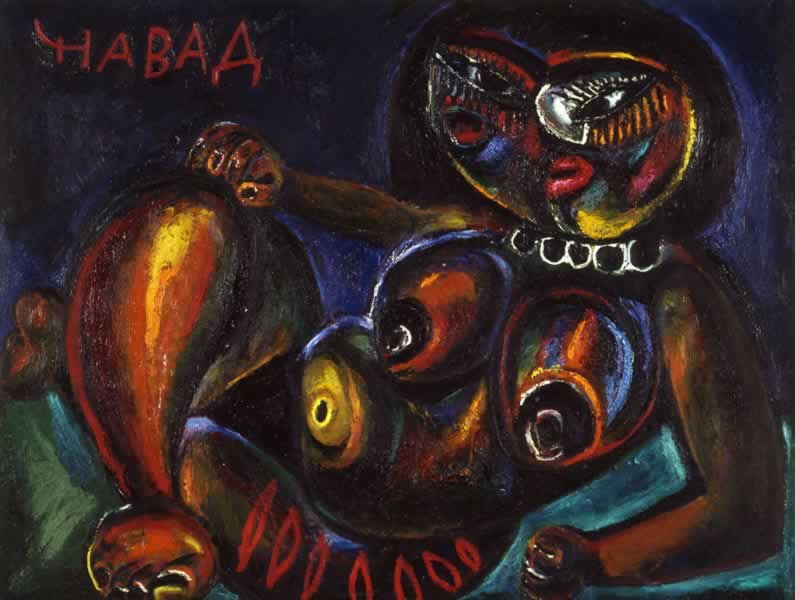

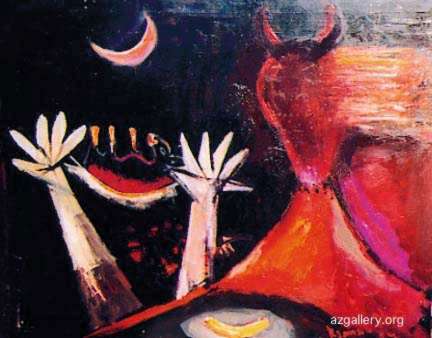

В истории азербайджанского искусства была такая личность, как Марал Рахманзаде. Это - одна из лучших пейзажисток, очень колоритная, интересная и своеобразная. Она была сильным художником, ее картины не терялись среди работ ее современников. Знает история искусства и работы сербского мастера перфоманса Марины Абрамович. К сожалению, в этом направлении нет ярко выраженной идеи, лишь блеклые копии мейнстрима.

Проблема в том, что когда у человека нет уровня, он берет скандальную тему, просто чтобы на ней поймать волну популярности, в сотый раз обыгрывая тему девственности и другие «животрепещущие» темы. Соцсети побурлили неделю – и об авторе забыли.

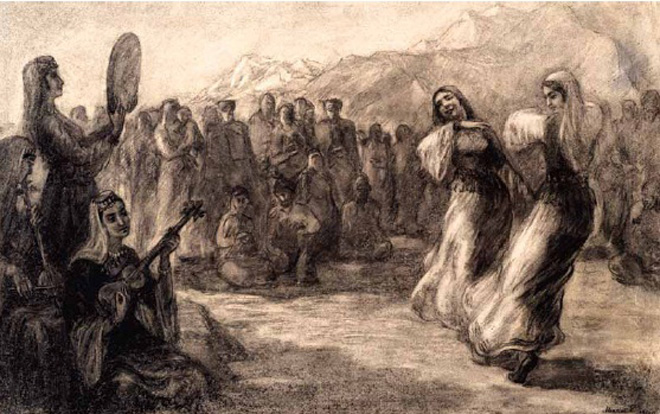

На фото: работы художника Марал Рахманзаде

Читайте по теме:

Женщины, которые вдохновляют. Марал Рахманзаде: волшебное творчество девушки из Мардакяна – ФОТО

- Много ли сегодня в Баку истинных ценителей искусства?

- Таких людей катастрофически мало. Как правило, на выставку идут ради тусовки. Есть такие люди, которые интересуются выставкой по принципу того, кто там будет. Суть выставленных работ их не интересует, главное - если повезет, сфотографироваться на память с кем-то из медийных персон.

Многие из завсегдатаев художественных выставок, к большому сожалению, не отличат Моне от Мане, Таира Салахова от Саттара Бахлулзаде и т.п. То есть в большинстве своем это люди, которые не разбираются в искусстве, а просто проводят таким образом досуг.

Самый популярный типаж посетителей выставок – это selfie-people – люди, которые приходят на культурные мероприятия, чтобы сделать фотографии и поставить их в социальные сети. Я не вижу в этом ничего плохого, даже наоборот. Есть вероятность того, что фотографию, которую поставит такой посетитель, увидит тот, кому эта выставка будет действительно интересной.

- Музеи в Баку не пользуются большим спросом, за редким исключением. В чем, на ваш взгляд, причина?

- К сожалению, тенденция действительно такова. Я вижу проблему в том, что большинство музеев не умеет себя грамотно подать как местному зрителю, так и иностранному. Не идут в ногу со временем.

К примеру, приезжая в Париж, для абсолютного большинства людей обязательным пунктом посещения является Лувр. Среди посещающих Баку такого обязательного пункта нет. Сделать фото на фоне Девичьей башни – да, зайти в музей – нет. В итоге мало кто из туристов уезжает с пониманием того, что собой представляет азербайджанское искусство.

Я считаю, что все музеи города, да и страны в целом, должны работать в направлении популяризации своей площадки, а также имеющихся коллекций.

К примеру, в Музее современного искусства Азербайджана есть потрясающая коллекция азербайджанских художников. Более того, есть оригиналы работ таких всемирно известных мастеров, как Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Марк Шагал. Но мало кто об этом знает.

Если сравнить коллекции наших музеев и коллекцию среднестатистического европейского музея, то мы будем на две головы выше как по национальному искусству, так и общеевропейскому.

Большое число посетителей в музеях за редким исключением бывает лишь на выставках художников, да и то большинство из них либо являются друзьями, либо студентами выставляемого. Печальный факт.

- Насколько большой интерес сегодня к художникам, чье творчество было запрещено в советский период?

- Интерес к этому периоду растет. В прошлом году в Музее национального искусства была открыта выставка Underground, посвященная запрещенному творчеству советского периода в Азербайджане. Позже эта выставка, концепцию которой разрабатывал я, вошла в постоянную композицию музея.

Самое поразительное – то, что именно они в большей степени повлияли на современное азербайджанское искусство, чем официально признанные художники того времени.

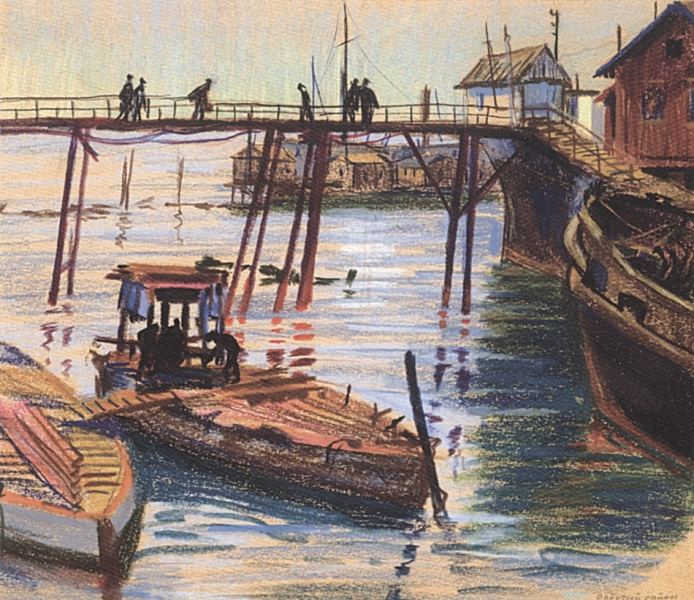

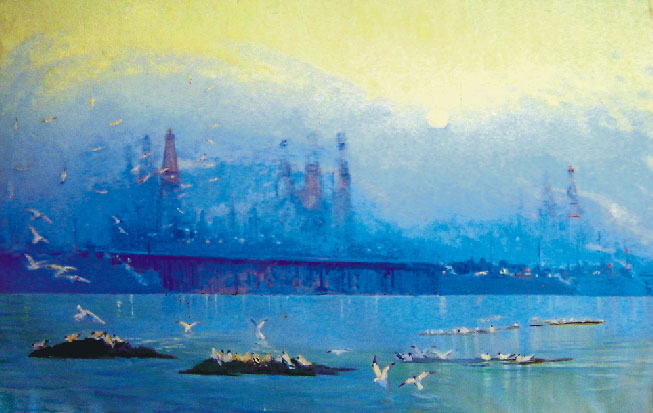

На фото: «Вечер над Каспием» (1959), Саттар Бахлулзаде

Всем очень советую посмотреть работы 1950-х, 1960-х, 1970-х годов, а затем прогуляться в Музей живописи XX-XXI веков, а также в Музей современного искусства и сравнить более поздние работы на плагиат. Это своеобразное пособие по тому, кто у кого что позаимствовал, и кто был первым.

Объясню ситуацию. Художникам, чье творчество не подходило под каноны советской идеологии, не давали возможности выставляться, им было недозволительно купить себе краски без наличия удостоверения члена Союза художников, им не давали работать художником. Их самих и тех, кто был с ними в постоянном контакте, преследовали и зажимали. В ранний советский период они рисковали оказаться в тюрьме или на принудительном лечении в психиатрической больнице, в более поздний период руководители официальной культуры делали вид, что их не существует, обрекая на нищету и забвение.

Многие не выдерживали такого давления. У тех же, кто выдержал, искусство кристаллизовалось, и они выплескивали свои идеи на холсты как концентрат. Такому идейному художнику уже нечего было терять кроме чести и совести.

Но запретный плод сладок, и их творчество было интересно многим начинающим художникам. Знакомясь с этими картинами, многие заимствовали определенные элементы и уже позже выступали на официальной платформе в качестве новатора.

Рано или поздно все это всплывает наружу, очень интересно сравнить, кто был первооткрывателем, а кто – плагиатором, который просто словил волну вместе со славой и коммерческим успехом позже.

- Что бы вы посоветовали молодым деятелям искусства в Азербайджане?

- Никогда не нужно зацикливаться на прошлом, но его и не нужно забывать. Человек без прошлого – это сирота, который не знает своих предков, не знает, кто он и откуда пришел. Самое страшное в том, что такому человеку можно написать абсолютно любую историю. Когда человек не знает своих корней, он может поверить в любую сказку. Чревато это тем, что у него нет иммунитета к любой, даже самой разрушительной, идеологии.

В то же время у человека, который более-менее ориентируется в искусстве, культуре, языке, литературе, появляются зачатки системного мышления. Ведь все взаимосвязано – не бывает литературы в отрыве от музыки, науки – в отрыве от изобразительного искусства.

В случае художника наличие системного мышления критично вдвойне, иначе все творчество этого человека будет фрагментарно, и он не сможет выстроить цельной, яркой и сильной концепции.

Читайте по теме:

Путешествие фотографа Рустама Гусейнова в страну вечного солнца – ФОТО

«Наследие и современность в искусстве миниатюры» фотохудожника Рустама Гусейнова – ФОТО

Елена Остапенко