Кризис либерального миропорядка и «диктатуры обмана»: в чем неправы Сергей Гуриев и Даниэль Трейсман

Автор: Р.Гаджиев

Источник: Личная страница автора в Facebook

Когда я впервые взял в руки книгу «Диктаторы обмана» (Spin Dictators) российского экономиста Сергея Гуриева (в настоящее время проживает в Европе) и американского политолога Даниэля Трейсмана, я ожидал прочесть вдумчивый анализ современных авторитарных режимов.

Однако передо мной оказался труд, построенный на жёсткой и упрощённой бинарной модели: либеральные демократии были представлены как воплощение добродетели, тогда как все иные формы правления — сколь бы различными ни были их исторические, культурные и институциональные предпосылки — были в лучшем случае сведены к обману и манипуляции, а в худшем – к страху и угнетению.

Тогда мне показалось, что подобная перспектива, пусть и предсказуемая и односторонняя, — продолжение давно укоренившегося либерального триумфализма, формировавшего мировоззрение Запада на протяжении десятилетий.

Однако события последних месяцев, в том числе разворачивающиеся в самих Соединённых Штатах, побудили меня перечитать книгу под несколько иным ракурсом - ведь если даже государство, претендующее на роль главного носителя и экспортёра либеральных ценностей, отрекается от собственных принципов, не пора ли по-новому взглянуть не только на так называемых «диктаторов обмана», но на тех, кто считает себя в праве раздавать подобные ярлыки и считать себя эталоном для подражания?

Когда слова расходятся с делом: сущность современного либерального порядка

Не секрет, что на протяжении десятилетий либеральный мировой порядок преподносился как маяк добродетели. Однако сегодня свет этого маяка меркнет — избрание Дональда Трампа президентом США, не в первый, а уже во второй раз, на наших глазах рисует новую реальность, в которой либеральная система сталкивается с вызовами не только извне, но и изнутри — через собственную эрозию.

Экономический национализм Трампа, скептическое отношение, а порой и пренебрежение международными институтами – от торговых альянсов до НАТО, демонстративное сближение с крайне правыми лидерами — всё это свидетельствует о том, что даже в стране, претендующей на звание флагмана «открытого общества», либеральная модель теряет моральный авторитет.

Впрочем, Гуриев и Трейсман противопоставляют Запад — эдакий полу-идеальный мир открытых обществ, порочному миру «диктаторов страха», или в лучшем случае «обмана».

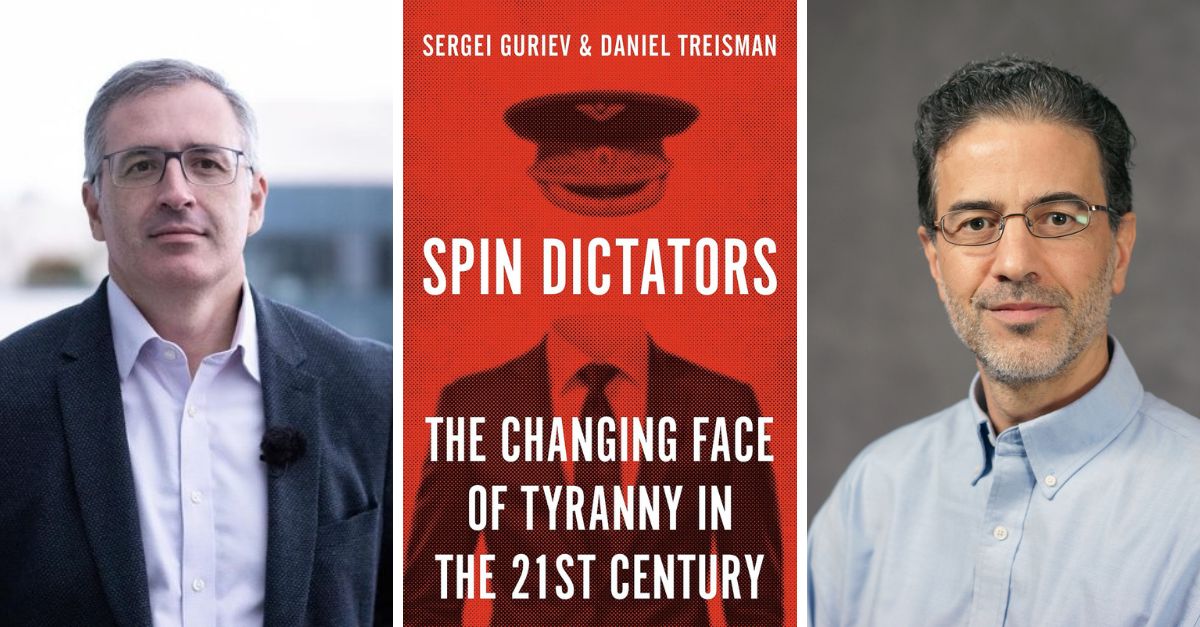

На фото (слева - направо): С.Гуриев, обложка книги “Диктаторы обмана”, Д.Трейсман

Тут будет полезным пояснить, что авторы используют термин «диктаторы обмана» (spin dictators) для обозначения нового типа автократов, по их мнению, отличающихся от традиционных «диктаторов страха» времён Сталина, Мао или Хусейна. Если прежние режимы опирались на открытое насилие, массовые репрессии и устрашение, то современные «диктаторы обмана» действуют тоньше: они сохраняют видимость демократии, контролируют СМИ не через прямую цензуру, а через монополизацию повестки, устраняют оппозицию не тюрьмой, а дискредитацией, и правят, опираясь на одобрение большинства, сформированное через управляемое общественное мнение.

В числе таких лидеров авторы называют политиков от Р. Эрдогана и С.Берлускони до В. Орбана - иными словами каждого, кто осмеливается бросить вызов либеральному миропорядку. Где на данной шкале по версии авторов находится Дональд Трамп 2.0 (после избрания на второй срок) узнать было бы весьма интересно, однако книга была написана чуть раньше, а потому ответ на этот вопрос остается открытым (впрочем, в одном из своих интервью накануне президентских выборов в США Гуриев назвал перспективу избрания Трампа «опасной»).

Тем не менее, прежде чем вешать обидные ярлыки, авторам стоило бы разобраться с тем, как быть с западным наследием, сыгравшим роковую роль в судьбе не только множества стран Глобального Юга, но и самого либерализма?

Данное наследие внешней политики либеральных демократий, к примеру, включает в себя войну в Ираке, начатую под ложным предлогом якобы наличия у Саддама Хусейна оружия массового поражения, чудовищные тюрьмы в Гуантанамо и Абу-Грейб, где права человека откровенно попирались без суда и следствия, выборочную поддержку «удобных» автократических режимов и масштабную слежку, разоблачённую Эдвардом Сноуденом.

На мой взгляд, все это вовсе не «случайные отклонения», каковыми их считают авторы книги. Это — системные противоречия, свидетельствующие о том, что либеральные демократии уже давно без колебаний нарушают собственные нормы, когда того требуют собственные геополитические или экономические интересы, стирая границы между «обманом» и «искренностью».

Гуриев и Трейсман также утверждают, что «диктатуры обмана» менее устойчивы в долгосрочной перспективе. Однако это — не вывод, основанный на надежных данных, а лишь предположение.

Взять хотя бы Сингапур, который авторы считают наиболее успешной авторитарной страной, которая десятилетиями демонстрирует стабильность, эффективность и высокий уровень доверия со стороны граждан. Напротив, многие либеральные демократии — от Великобритании до Греции — переживают глубокие политические и экономические кризисы.

Авторы также утверждают, что «режимы обмана» более уязвимы, потому что их легитимность зависит от внешнего имиджа и успехов. Но разве не то же самое происходит в либеральных демократиях, живущих в условиях управляемых новостных потоков, алгоритмически сконструированной реальности социальных сетей и политического маркетинга?

Разделительная линия между манипуляцией и демократией в странах запада всё менее различима. Быть может, её уже и вовсе не существует.

Унаследованный авторитаризм: постколониальная реальность

Один из наиболее заметных пробелов книги — отсутствие размышлений об институциональном наследии западного колониализма.

Многие самые настоящие диктатуры страха (от Африки до Латинской Америки), были построены и функционировали в рамках систем, унаследованных от колониальных метрополий западного мира.

Как показали Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон в книге «Почему одни страны богатые, а другие бедные», колониальные режимы создавали не инклюзивные, а экстрактивные институты — направленные не на развитие колоний, а на тотальный контроль, подчинение и выкачивание ресурсов.

Именно эти институциональные каркасы достались новым государствам после обретения ими независимости. Таким образом, новые правители зачастую оказывались перед весьма непростым выбором: сохранить жёсткую вертикаль и форму колониального правления ради т.н. стабильности (и личного обогащения) или рискнуть всем во имя реформ.

Неудивительно, что в условиях слабости или отсутствия демократических институтов выбор делался в пользу сохранения уже работавшей «экстрактивной» модели управления, в которой местная элита просто сменяла прежнюю.

Считать подобное «наследство» западных колониалистов лишь незначительным отклонением от нормы, как это делают Гуриев и Трейсман, — значит игнорировать саму роль либеральных империй в появлении режимов, которые сегодня ими же критикуются.

Парадокс эффективности

Интересно, что сами авторы признают: т.н. «диктатуры обмана» могут быть весьма эффективными.

Они способны обеспечивать:

· устойчивую экономику и рост;

· высокий уровень общественной поддержки;

· эффективное управление без крайних форм насилия;

· меньшую вовлечённость в военные конфликты (даже чем у многих демократий) и т.д.

Иными словами, даже в интерпретации Гуриева и Трейсмана, так называемые «диктатуры обмана» все чаще превосходят либеральные демократии по множеству ключевых параметров.

В таком случае возникает вопрос - если эффективность, стабильность и общественная поддержка больше не являются исключительными признаками либеральной модели, то чем она тогда лучше дееспособных альтернатив?

И почему, в таком случае, любую альтернативную модель управления (даже ту, что построена на фундаменте национального согласия и демонстрирует эффективность) следует считать «диктатурой» и «авторитаризмом»? Только потому, что она не построена по шпаргалке либеральных западных стран?

Тут стоит отметить, что в основе книги лежит негласное, но устойчивое убеждение: либеральные ценности — это не просто предпочтительный, а универсальный и единственный путь к светлому будущему. Мол, любое общество, освобождённое от пропаганды и насилия, непременно выберет для себя именно либерализм.

Но это утверждение — тоже не факт, а лишь культурная проекция.

Оно игнорирует, что понятия «свобода», «достоинство» и «легитимность» могут иметь разные формы и смыслы в тех или иных обществах, поскольку исторические, религиозные, культурные и прочие контексты порой диктуют совершенно разные модели общественного договора.

Заблуждение как метод

На мой взгляд, главная слабость «Диктаторов обмана» заключается не в однобоком анализе, а именно в абсолютной убеждённости авторов в собственной правоте и стремлении свести сложные политические модели к упрощенной дихотомии: «либерализм как добродетель» против режимов «страха, манипуляций и обмана».

Тем не менее, важно понимать, что, когда политическую реальность пытаются описать в терминах чёрного и белого, неизбежно игнорируются многочисленные нюансы, в числе которых исторические особенности, психологические и культурные мотивации, внутренние смыслы. А главное — теряется уважение к обществам, которые по разным причинам идут иным путём.

Если либеральный мир больше не соответствует собственным стандартам, не пора ли задаться вопросом: кто действительно создаёт иллюзии— тот, кого Гуриев и Трейсман обвиняют в «обмане», или, напротив, тот, кто упорно называет своё порочное отражение в зеркале истиной?

Статья отражает личное мнение автора